Appel d’offres Autoconsommation : une potentielle dernière session au premier trimestre 2025

D’après la dernière lettre d’information du Syndicat des énergies renouvelables (que nous remercions vivement pour le scoop), la Direction générale de l’énergie et du climat a annoncé la probable publication au cours du premier trimestre 2025 d’une dernière session – très attendue par la filière – de l’appel d’offres Autoconsommation, sous sa forme existante.

Publication de la délibération et du rapport de synthèse de la Commission de régulation de l’énergie relatifs aux résultats de la 8ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »

Parmi les 106 dossiers déposés représentant une puissance cumulée de 411,13 MWc, 72 ont été retenus par la CRE, pour une puissance cumulée de 253,30 MWc.

La participation est en hausse par rapport à la précédente période. Les projets agrivoltaïques représentent une part importante des projets lauréats.

Le prix moyen pondéré s’élève à 99,95€/MWh, soit une légère baisse par rapport à la précédente période (100,7€/MWh).

La CRE émet plusieurs recommandations visant à améliorer la prise en compte de l’évaluation carbone des installations et l’intégration des projets d’énergie renouvelable dans le système électrique. Elle recommande également de laisser aux candidats l’appréciation de la durée d’application du coefficient d’indexation K, de revoir à la baisse le prix plafond et de déduire les revenus capacitaires du calcul du complément de rémunération.

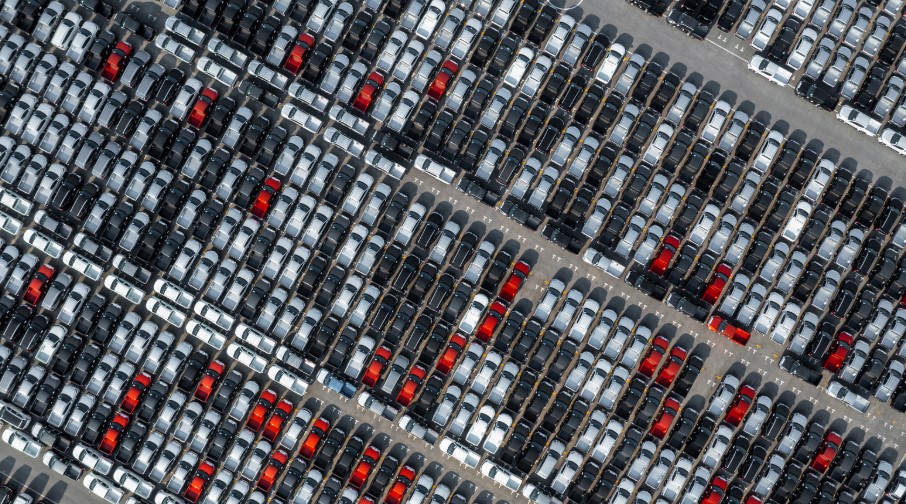

Publication au journal officiel des 13 et 14 décembre 2024 de trois arrêtés précisant certains critères d’exonération de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement et bâtiments

- Arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l’application du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi APER

Il définit, pour les parcs construits à compter du 10 mars 2023 ou existants au 1er juillet 2023, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l’installation du dispositif comprenant les coûts induits par l’obligation, tenant compte des revenus pouvant être générés, et le coût total des travaux de création. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l’achat ou à la vente au moment de la demande d’exonération. Pour les parcs à construit, l’arrêté fixe comme non-acceptable économiquement l’installation d’ombrières photovoltaïques lorsque ce rapport est supérieur à 15%. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10%.

- Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat

Il définit les cas dans lesquels tout ou partie des obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations ICPE, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.

- Arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d’exemptions des ICPE et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables

Il définit les cas dans lesquels tout ou partie des obligations de solarisation sont écartées ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les ICPE ainsi que certaines infrastructures où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.

Le mouvement de TURPE pour 2025 aura lieu exceptionnellement au 1er février 2025

La CRE a annoncé qu’en 2025, l’évolution du TURPE pour la période 2025-2028 aurait lieu exceptionnellement au 1er février et non au 1er août.

Cela s’explique par la baisse des prix de gros de l’électricité pour 2025 par rapport à 2024. Les consommateurs au tarifs réglementés de vente ou en offres de marché indexées sur ceux-ci verront donc le prix de leur électricité diminuer au 1er février. La CRE considère que faire intervenir l’évolution du TURPE à cette date plutôt qu’au 1er août permettra d’éviter des mouvements de sens opposé à six mois d’intervalle, tout en garantissant aux consommateurs une baisse significative du prix de l’électricité en février.